保护作品完整权,何去何从

“新冠”疫情为中国影视制片行业摁下了暂停键,足不出户的居家生活也让笔者有精力完整阅读了作家天下霸唱诉中影、乐视、梦想者、陆川电影《九层妖塔》侵害保护作品完整权案件的有关材料,该案件历时4年,于2016年6月28日由北京市西城区人民法院作出一审判决,于2019年8月8日由北京知识产权法院作出二审判决。案件从审理到判决,引发版权学者、司法实务界、影视行业的极大关注与争论,保护作品完整权要保护的确切法益到底是什么?取得了原著改编权、摄制权的制片者进行电影创作(改编、摄制)的合理边界在哪里?司法规制(干涉)电影艺术创作行为的合法边界在哪里?保护作品完整权的威慑之下,影视改编何去何从?

本文中,笔者以九层妖塔案为例,基于我国现行《著作权法》对于“保护作品完整权”的规定,思考保护作品完整权与电影创作活动(改编、摄制)的关系。

一、对作品的“歪曲、篡改”与“有损作者声誉”

《中华人民共和国著作权法》第二章(著作权)第一节(著作权人及其权利)第十条第(四)项的规定是“保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利”,何为保护作品完整权,法律规定算是清楚的,需要的是正确理解“歪曲、篡改”的含义,以及“歪曲、篡改”与“有损作者声誉”有没有关系,是什么关系。

歪曲,即改变事物的本来面目;篡改,指用作伪的手段改动原文或歪曲原意。两个词汇的语义差别细微,具体结合到电影《九层妖塔》的创作情况,正常理解的情况下,电影的改编、摄制本身不存在“作伪”的问题,因此,适用于本案的情形,就指向了电影是否对原作构成了“歪曲”这一个行为动作。

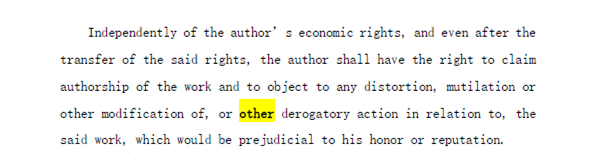

九层妖塔案二审判决认为我国现行《著作权法》规定的保护作品完整权并没有“有损作者声誉”的限制,作者的名誉、声誉是否受损并不是侵害保护作品完整权的要件。本案二审判决在进行相关论述时,认可我国著作权法关于保护作品完整权的规定来源于《伯尔尼公约》第六条之二。那么,我们有必要引述《伯尔尼公约》相关条文的客观语意来进行理解。伯尔尼公约关于保护作品完整权的英文文本表述如下:

其中文译文为:不受作者财产权的影响,甚至在财产权利转让之后,作者仍保有主张对其作品的作者身份的权利,并享有反对对上述作品进行歪曲,割裂或者其他有损于作者声誉行为的权利。

从字面含义上来看,distortion(歪曲)、mutilation(割裂)是作为other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation(有损于作者名誉和声誉的其他损害)的特定形式来举例、强调而出现的,也就是说,《伯尔尼公约》中“歪曲”“割裂”本身是损害作者声誉的典型行为方式、表现形式,其本身包含着“有损作者声誉”的含义。

我国著作权法第十条中的“歪曲”“篡改”对应《伯尔尼公约》中的distortion,结合《伯尔尼公约》关于“歪曲”的文义理解,我国著作权法中的“歪曲”“篡改”语意上和《伯尔尼公约》中的“歪曲”应该是一致的,即“歪曲”作为“有损作者声誉的损害行为”的一种表现形式。

陈锦川法官近期专门刊文论述《伯尔尼公约》与我国著作权纠纷案件审理的关系,其主要观点为“在仅涉及本国国民著作权保护时,《公约》并非法院审判的法律依据,但《公约》的规定有助于我们准确理解我国著作权法具体制度”[1],笔者对此表示赞同,《伯尔尼公约》是作为国内法的立法渊源而存在的,虽不能直接作为判案依据,但公约原意对于我们准确理解本国著作权法具体规定有帮助。

在九层妖塔案的二审判决中,法官认为《伯尔尼公约》此条“规定的是精神权利的最低保护水平,各公约成员国可以在其国内法律中对公约规定的损害作者声誉或名声的要求作出修改”[2],则意指我国著作权法关于作者精神权利的规定不同于(高于)《伯尔尼公约》的规定。那么,我国著作权法对于保护作品完整权的表述止步于限制、禁止“歪曲、篡改”这“两个”改动行为上吗?法官在审理九层妖塔案时是否只能孤立地受制于“歪曲”一词呢?

笔者注意到,本案被告在二审期间提交了两份来源于我国立法机关和版权行政管理机关的证据,用以佐证、解释我国关于保护作品完整权的立法原意。

其一,全国人大在其中国人大网(http://www.npc.gov.cn/)的法律释义及其下属人大法工委主编的《著作权法释义》,对保护作品完整权做出了如下释义:

保护作品完整权是指作者保护其作品的内容、观点、形式等不受歪曲、篡改的权利。作者有权保护其作品不被他人丑化,不被他人做违背其思想的删除、增添或者其他损害性的变动。这项权利的意义在于保护作者的名誉、声望以及维护作品的完整性。……保护作品完整权主要是从维护作者的尊严和人格出发,防止他人对作品进行歪曲性处理以损害作者的声誉。

其二,国家版权局在其出版的《著作权法执行实务指南》(第101-103页)中指明:著作权法第十条规定同伯尔尼公约第6条之二第1款的规定一致,其目的是保护作者的声誉、声望及其人格尊严不受侵害。

可见,无论全国人大法工委的立法释义,还是国家版权局的著作权执行指南,均将保护作品完整权指向了保护作者的“名誉、声望和人格尊严”,显然,保护作者声誉不受损害应当是我国保护作品完整权的落脚点。遗憾的是,九层妖塔案二审判决书第50页-51页虽明确记载了本案被告提交的上述两份证据材料,但在判决书的证据认定、说理论述环节未再提及,且仅以我国著作权法中未明确载明“作者声誉”为由即否定、排除这一因素在司法中的考量,得出了“我国保护作品完整权并没有有损作者声誉的限制”的结论。笔者认为,这是二审判决在保护作品完整权文义与法益解释上的瑕疵,且与立法机关、国家版权行政机关的法条解读存在明显冲突。

此外,从学理和审判实务上来看,在知识产权法领域中,虽无法条明确载明,但是属于立法、司法的应有之意,而应当以该内容作为重要考量因素乃至构成要件的情况,也不是罕见的,例如,我国著作权侵权审判实务中,对于构成著作权侵权的认定要件是“接触+实质性相似”,这一规则并无直接、具体的著作权法法条做出规定。

二、电影“改编、摄制”对于原作的改动与“保护作品完整权”

《著作权法实施条例》(以下简称“《条例》”)第十条规定:“著作权人许可他人将其作品摄制成电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的,视为已同意对其作品进行必要的改动,但是这种改动不得歪曲、篡改作品。”对于该条款的表述含义、逻辑与表述目的存在以下观点:

观点一:《条例》第十条旨在限制电影摄制对原著的改动,强调维护保护作品完整权。九层妖塔案二审判决认为,该条对电影作品的拍摄设定了严苛的法律标准,“如果不进行改动,则原作品无法进行拍摄,或者将严重影响电影作品的创作和传播”情形下的改动才属于必要的改动,且如果上述“必要的改动”仍旧歪曲、篡改了原作者在作品中表达的思想和观点,仍构成侵害保护作品完整权。由此可知,二审判决认为《条例》第十条规定的目的是强调对电影摄制权的限制,“必要的改动”的判断标准几乎可以理解为,只有当如果不改动,电影就无法拍摄时,才能改,且即使这样改了,仍可能侵犯作者的保护作品完整权。

观点二:《条例》第十条旨在强调、特别说明电影拍摄的特殊性,以说明电影改编相对于原著而言,存在较大差异是必要的、必然的。国家版权局在其《著作权法执行实务指南》中指出:“将小说改编成电影或者电视剧,或者改编成话剧,如果作者同意他人改编,作者应允许改编人(编剧或导演)在较大范围内对作品进行改动。这是因为电影或话剧与小说的艺术形式差别较大,由于艺术形式的改变,必须对原作做相应的修改,否则无法实现改编目的。《著作权法实施条例》第10条对此有专门的规定。”[3]

多数知识产权学者对《条例》第十条的学理解释,与上述国家版权局观点一致,如我国著作权学者李明德教授在其所著《著作权法概论》中针对《条例》第十条的问题指出:“例如,电影作品是一种综合艺术作品,为了整部电影最后的效果,导演或制片人对于其中的各个作品和演员的表演,可能会做出较大的修改或删节。一般来说,当作者将自己的作品提交给他人拍摄电影,就意味着许可导演对作品进行较大的修改。中国著作权法实施条例第十条就规定:著作权人许可他人将其作品摄制成电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的,视为已同意对其作品进行必要的改动,但是这种改动不得歪曲篡改原作品。”[4]

笔者同意第二种观点,同时认为,改编权和摄制权虽然是著作权法项下两个独立并存的权利,但在单独行使电影摄制权之时,仍会对原作品做出一定程度的改编/改动,这一“改动”是在改编权之外发生的因摄制行为而产生的“改动”,基于电影创作的特点,这一“改动”往往是“必要的”,且通常会必然发生的,对于必要性的判断,应当做出符合电影创作、传播多元性的行业惯例理解,只要不侵害保护作品完整权,电影摄制导致的改动应被允许。

相对于文字作品的创作,电影创作具有高度的复合性和多元性,需要包括编剧、导演、制片人、摄影、演员、美术、服装、化妆、道具、特效、剪辑等多维度、多身份的创作人员共同参与,且必然受到国家法律政策、广电部门内容审查、导演、编剧等主创个人艺术风格、拍摄预算、发行市场、社会价值观与审美品位等多方面的影响和限制。每一个创作主体对于原著作品都有着自己的个性化理解,都会在影片创作中留下自身的烙印,同时因为诸多的外在限制,也必然导致电影的创作是多方利益平衡的结果。因此,立法之所以对于电影或者类电影作品做出了特殊的法律规定,也正是尊重合法改编者的创作自由和电影作品艺术规律的结果。基于电影作品的特征与行业实践,立法的重点显然要给予电影改编、摄制对原作更大的改动空间和改动自由,这样才能实现著作权法鼓励作品创作与传播的根本宗旨。

参考国外立法例,凡涉及原著作品合法授权进行电影作品改编的,多数国家,包括对著作权人身权保护程度较高的欧洲国家,均更多地关注对于改编权人创作自由的维护,允许电影对原著进行更大幅度的改动。例如,德国著作权法第93条:电影著作和为制作电影而使用的著作的著作人以及参与电影制作或者为制作电影而使用其贡献的与著作权有关的权利人,根据第14条和83条关于制作和适用电影著作的规定,只能禁止对其著作或者贡献的粗暴歪曲或者其他粗暴损害行为,他们相互间和电影制作人之间的利益考量应当适量。意大利著作权法第47条:制片人有权对其使用的作品进行必要的改动以适应电影的需要。制片人与本法第44条所涉一个或者多个作者无约定的,电影作品已经进行或者准备进行的修改是否属于必要,由内阁总理提名的专家委员会依实施条例的有关规则进行裁决。该委员会的裁决为终局裁决。

综上,对法律条文的解释,除了文义解释之外,还应当综合运用系统解释、目的解释以及学理解释并参考国外立法例等方法,以获得正确、合理的结果,从而使电影艺术创作活动可以在其固有的规律上生存与发展。

三、司法审判对于保护作品完整权的应有考量因素

在九层妖塔案的两审中,双方当事人均提供了关于原著与电影作品内容的比对意见和证据说明材料,一审进行了庭审质证的公开开庭直播,笔者也在悠长的“新冠”疫情期结合案件公开材料再次观看了小说《鬼吹灯之精绝古城》与电影《九层妖塔》。

按照二审判决书记载,原告张牧野(笔名:“天下霸唱”)根据小说三要素(生动的人物形象、完整的故事情节、具体的环境描写)主张电影在人物形象、故事情节与创作环境三方面进行了不必要的改动,歪曲了原著小说。被告制片方就作品题材、主题、故事内容以及拟拍摄的下部电影与原著小说的架构关系,原著作品涉审查风险的内容及改编处理、改编来源,整体情节、主要人物、器物、怪兽等比对,以说明电影改编的必要性、合理性以及与原著的关联性。

遗憾的是,本案被告作为主要内容抗辩依据的改编说明是不是事实、有没有道理、逻辑上是否成立,在二审判决书中并未做出对应性评价。原著作品是天下霸唱《鬼吹灯》系列盗墓题材小说的第一本,主人公以盗墓为业,围绕盗墓而发生的各种风水玄幻、灵异事件几乎是整部作品的故事主线,而受限于广电内容审查的限制、电影拍摄体量与故事连贯性的要求,电影《九层妖塔》结合原著小说的上半部,选取了“昆仑山科考”“图书馆生活”“石油小镇探险”三个主要故事场景进行人物关系串联而构成电影的内容。笔者在复习了小说《鬼吹灯之精绝古城》与电影《九层妖塔》后认为,电影对于小说的改动确实较大,但仍应属于符合电影改编、摄制规律的改动。

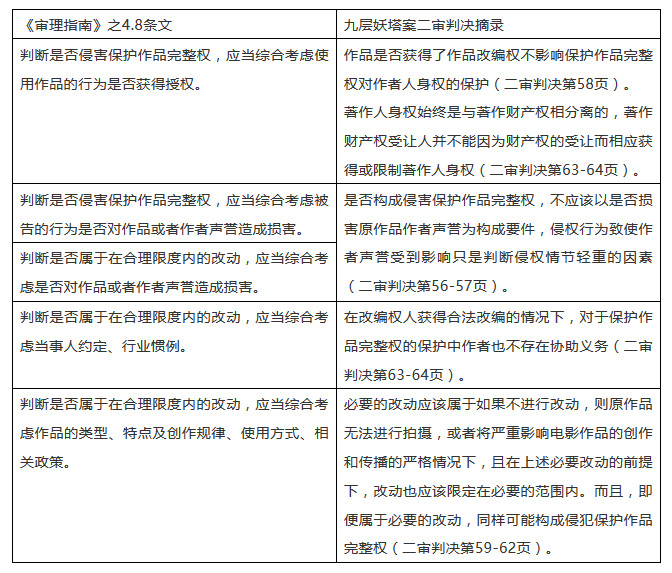

2018年4月,北京市高级人民法院知识产权庭发布了《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》(下称“审理指南”),其中4.8款指明了侵害保护作品完整权的判断标准与考量因素[5]。笔者摘录了九层妖塔案二审判决的主要观点,与北高审理指南条文比较,发现确有较大冲突,列表对比如下:

九层妖塔案二审以“作者本意”“思想情感”“作者烙印在作品中的精神”来概括保护作品完整权的保护对象,但未对上述概念进行必要的解释和标准论述,也未从本案涉案作品本身出发,概括出涉案作品《鬼吹灯之精绝古城》中应有的“作者本意”以及“烙印在作品中的精神”到底是什么。当然,对文学艺术作品而言,这本身就是一个“无法描述”的难题,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,而一千个法官眼中也不可能存在一个统一的个人审美与艺术观,而法律应有的规范性与指引性很难在这个视角上建立起来。

四、作品改编与保护作品完整权

可以确定的是,电影《九层妖塔》是通过合法行使小说《鬼吹灯之精绝古城》的改编权、摄制权而“改动”原作的,没有剧本改编、电影拍摄行为就不会涉及到本案的保护作品完整权问题。因此,对作品的授权改编与保护作品完整权不可能割裂理解、各自论述。作者作为原始权利人,完全可以通过控制改编授权来实现其对“保护作品完整性”的精神意志。

原著作者与改编权利人,通过签署、履行著作权许可/转让协议的方式来实现后者对前者作品的改编再创作,原著作者可以通过协议约定,对于其作品的改编方式、改编范围、改编程度、改编后作品的审核提出要求,如笔者曾审核金庸先生授权其武侠作品进行影视改编的许可协议,其中关于改编限制的合同条款做了如下约定:被授权方对于原著作品的改编,不得对故事背景、主要情节、主要人物设定、核心人物关系、主要角色命运做出实质性改变,核心故事场景与情节的增减也需事先征得金庸先生书面同意,拍摄用剧本须经金庸先生事先审定后方可用于拍摄,否则作者有权解除授权协议,收回改编、拍摄授权。而笔者注意到,九层妖塔案的原著作者天下霸唱当年没有附加任何改编限制条件地一次性转让了小说《鬼吹灯》系列作品的完整著作财产权,小说三要素只是作为小说这一艺术表达形式的特定构成而存在的,当小说改编成电影,很难再要求电影作品的表达必须满足小说的三要素,换言之,当把电影改编成小说时,电影的三要素(声、光、电)也无法体现在一部小说的内容表达上。

北京高院苏志甫法官在审理指南条文解读文章中提出如下观点:其一,要区分被告使用作品的行为是否获得授权,对于取得合法授权的,应基于合同履行的诚实信用原则和作品创作与传播之间的利益平衡原则,不能过度强调对保护作品完整权的保护,需要兼顾文化产业投资者的利益;其二,基于授权改编方式的不同,区别审查被告对作品的改动程度,对于作品的改编是否侵犯保护作品完整权的认定,应当坚持更为宽松的标准,为文艺再创作预留空间[6]。

笔者认为,不应当存在任何不受约束的民事权利,而在民事权利的权项存在冲突及潜在冲突之时,应该基于民法及部门法的基本原则,从价值、规范和社会现实出发,作出既符合司法逻辑,又具有社会公共理性的正当化的裁判结果。

落实到九层妖塔案,需要解决的是,在授权方及被授权方已经就作品的电影改编、摄制达成了合法授权、且未加任何特定条款限制的情况下,作为消极权利的保护作品完整权与作为积极权利的改编权、摄制权之间的关系问题,这个问题处理不好,一方面将根本性威胁、损害本已付出高额改编、摄制成本的制片者,另一方面最终将反噬自恃拥有保护作品完整权这一“超级权利”的原著作者,这样作者的作品,还是不买、少改为好,因为改编、摄制风险是根本性的、不可控的。

参考西方电影改编创作的行业惯例,在电影的改编署名中,大致有三类署名方式:(1)adapted from(改编自某作品),与我国著作权法项下的改编权、摄制权意思相近;(2)based on(基于某部作品/某个事件的改编);(3)inspired by(受某部作品/事件的灵感启发而创作)。虽然通常上述三种对原著的利用方式均需要制片方购买电影改编权,但在对作品的使用方式和改动尺度的选择上则是非常自由而宽松的,试举华语电影的例子而言,张艺谋导演的《归来》之于《陆犯焉识》是大尺度的改编(adapted from),类似于本案;周星驰主演的《大话西游》之于《西游记》属于based on;而王家卫导演的《东成西就》之于《射雕英雄传》则属于inspired by。可见,影视行业所称的改编,其内涵与外延均大于我国《著作权法》定义下的改编权、摄制权。拘泥于法条本身来规制作品创作,很可能作出有悖于影视行业创作规律的判断,在本案二审的保护作品完整权语境之下,上述电影作品的改编和再创作是难以想象的,本应充分活跃的版权交易市场、艺术创作自由就会被扼杀。

五、作者的“真实意图”与市场的恶性竞争

笔者注意到,在九层妖塔案的二审判决作出之前,作家天下霸唱(张牧野)曾在2018年底接受了新浪娱乐的专访(文章题目《天下霸唱谈作品影视化:卖出去了就要相信对方》)[7],在这篇对谈文字详实的采访中,张牧野表示非常理解影视创作与文学创作之间存在的体系化差异,认为作者不应该去干预导演、编剧的工作,对于改编,张牧野自我陈述的原则也很简单,“既然卖给了人家,就要相信他们的创作”,同时自认他的作品进行的电影、电视剧改编“都挺满意的”,但另一方面,在被问及为何提起九层妖塔案诉讼的时候,张牧野本人也在采访中承认该案的发生“不是我的行为,是它背后好多的出版方包括版权方,他们在去追逐这个利益,我只是一个这个棋盘上的一个小小的棋子而已”,耐人寻味。看来,张牧野发起九层妖塔案的诉讼目的,不是为了维护本人的保护作品完整权,也不认为自己的作品遭受了“歪曲、篡改”,甚至并非其本人的真实意愿,而是被其背后的商业利益裹挟的利益争夺与市场竞争打压。

裁判者不能无视艺术创作规律,更不能望文生义干涉艺术创作自由。“一千个人眼中,就有一千个哈姆雷特”,这才是艺术作品应有的魅力和样态,“不是必须改就不能改”的标准给中国影视创作带来的指引效应太灰暗了。

后记:据悉,九层妖塔案二审判决作出后,各被告方向北京市高级人民法院提起了再审申诉,在北京高院受理再审的过程中,原告“天下霸唱”寻求和解,后各方达成和解协议,撤回再审申请。

注释:

[1] 参见陈锦川:《<伯尔尼公约>在审理著作权纠纷案件中的地位和作用》,载《中国版权》,2019年第6期;

[2] 参见(2016)京73民终587号判决书;

[3] 参见国家版权局管理司编:《著作权法执行实务指南》,法律出版社,2013年版;

[4] 参见李明德:《著作权法概论》,辽海出版社,2005年版;

[5] 参见《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第4.8款;

[6] 参见苏志甫:《<侵害著作权案件审理指南>条文解读系列之四》,首发于知产力公众号;

[7] 参见安东:《天下霸唱谈作品影视化:卖出去了就要相信对方》,来源于新浪娱乐。

-

上一篇:

-

下一篇:

- 漫谈:从《749局》到《九层妖塔》

- “白居易”被改成“爸爸的白发”?出版方道歉!

- 《美的哲学》版权转让不美?

- 《人民的名义》未侵权!李霞诉周梅森著作权纠纷案终审判决

- 国家版权局评选出2019年中国版权十件大事