惩罚性赔偿的若干疑问与商榷

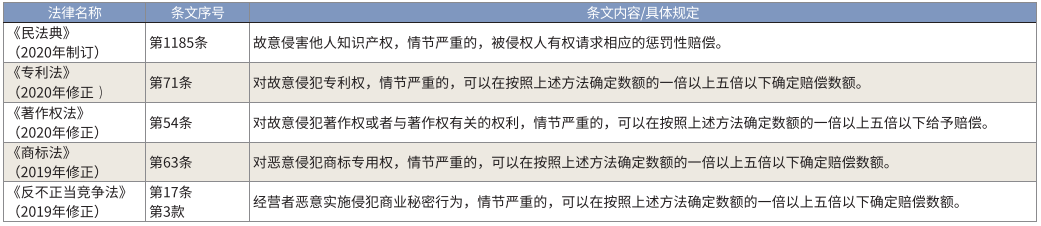

最高人民法院审判委员会于2021年2月7日通过了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(简称《惩罚性赔偿解释》),该解释于同年3月3日起施行。[1]《惩罚性赔偿解释》的出台,可说是完成了当前知识产权民事诉讼体系当中关于建设惩罚性赔偿制度的最后一块基石,贯通并落实了《民法典》《专利法》《著作权法》《商标法》《反不正当竞争法》五套规制的具体操作(见下表)。

固然,《惩罚性赔偿解释》让与惩罚性赔偿相关的具体法律处理方式有了明确的依据,但其中仍然有一些基本性问题需要厘清。

赔偿额度

惩罚性赔偿是以具有“故意”或“恶意”为前提。《惩罚性赔偿解释》第1条第2款进一步规定:“本解释所称故意,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。”该解释试图把“故意”与“恶意”合而为一,不过还是可以明确看到,“故意”包含了“恶意”,反之却不然。两者的意义究竟为何?彼此之间究竟是何种关系?如果能够证明被指控侵权人的特定行为具有“恶意”,是否意味着原告应获得更高额度的赔偿?

在中国,无论是现行的《民法典》本身,抑或与知识产权的各项法律,都分别对“故意”和“恶意”的行为做出了规定,但却未对这两个要件提供任何的定义或是认定标准,也没有阐明二者之间的关系。[2]有学者认为,对“故意”的解释(或定义)应与《刑法》相同,是指行为人对于构成侵权行为的事实,明知并有意使其发生(直接故意),或者见其发生而该发生并不违背其本意(间接故意或者未必故意)两种情形。[3]不过在司法实践上,从诉讼的举证位阶而言,由于民、刑事的侵权责任要求截然不同,国际间通行的标准是在刑事方面必须达到没有合理怀疑的程度(beyond reasonable doubt,即无可置疑),指控才能成立;但在民事方面,只需以相对优势证据(preponderance of the evidence,即高度盖然),显示构成故意的可能性较不构成为高,便可成立。由此,对于同样的侵权行为,刑、民之间可能最终产生不同的审判结果,即在刑事上不构成犯罪(不构成故意)的,但在民事上却仍应承担侵权赔偿责任(构成故意)。

至于“恶意”的含意,从字面而言,不但要符合故意的要求,还需存在某些更为不良的主观因素,例如怀恨挟怨、连续侵害等。这个名称很可能参考借鉴了英美普通法(common law)中的“恶意”(malice)与“真实恶意”(actual malice)两种概念,其中,前者是指以明示或默示呈现意图加害他人(造成身体伤害甚至死亡)的意思表示,后者则局限于对公众或政治人物的毁谤,藉由提高举证的难度来平衡对新闻媒体的言论自由保障。[4]可以确定的是,“恶意”必然涉及“直接故意”,但反之则未必当然。因此,假定“恶意”寓含程度更深的可归责企图与行为,这是否意味着与恶意相关的惩罚性赔偿额度也应进一步提高?是否还需要对“恶意”做出更进一步的界定?这些问题恐怕都需要深入厘清。[5]

举证要求

无论是“故意”也好,“恶意”也罢,表面上都是“主观”的要件,问题是:在司法实践上,应如何对其加以证明?换句话说,法官在具体判认、形成心证的过程中,究竟要依据“谁”的主观,来判断和认定当事人在从事特定行为当时的主观?是要根据法官本人的认知,还是社会一般采用的标准,抑或当事人从事特定行为时所真正具备的主观认知或意识?这三者显然有着相当大的不同。

实际上,除非当事人自认,是否具有“故意”无可避免地必须藉由各种客观的情况证据(circumstantial evidence)来研判,而几乎所有的情况证据在本质上就寓含了程度不一的含混不明之处。[6]因此,形成法官心证的基础显然不能只是法官主动的认知,而需一并考量一般人在相同或类似的情况下是否构成应知或明知,并依据经验法则作为推定是否构成故意的基础。不但如此,立法上对于“故意”的具体定义也极为重要,因为哪怕只是语意上的些微差别,就可能会导致截然不同的判决结果(详见下节分析说明)。

从当前的司法实践看,法院在判决书中一种典型的写法(或“套路”)是使用诸如“不信守承诺,无视他人知识产权,严重违反了诚实信用原则,主观侵权意图明显……”等表述,这就简单地带过了对于“故意”或“恶意”的举证要求。然而,案件的实际状况往往非常复杂,被告究竟是“故意”抑或“重大过失”,以及案件最终赔偿金额的大小,往往取决于证据当中的一、两个微小环节,差之毫厘,则失之千里。

例如,在一起发生于美国加利福尼亚州的案件中,被告雇佣的网站设计公司未经许可使用了被告竞争对手网站中的三幅摄影作品。该案中,联邦第九巡回上诉法院推翻了地区法院给陪审团的指令,并表示,被告对于其所雇佣的公司从事了侵权行为“应该知悉”或“应有所认知”(should have known),是认定构成过失的标准,而非衡量是否构成故意侵权(无论是直接或间接侵权)的标准;要审视是否构成“故意”,仅限于具有事实知悉(actual knowledge)、视而不见(willful blindness)或鲁莽(recklessness)三种心智状态。最终,在全案发回地区法院重审后,被告的赔偿额从原来陪审团所评定的45万美元减至最多9万美元,相差达五倍之多。[7]这个判决意味着今后在联邦第九巡回上诉法院的管辖区域内,想要举证证明故意侵权将更为困难,至少无法再以“应知”来推导被告具有“拟制的知悉”(constructive knowledge),从而再将其与“故意”划上等号了。[8]

在下列的两种情形中,是否可以由法院径行推定当事人是否具备“故意侵权”的要件?一是当潜在的被控侵权人率先提起了确认不侵害知识产权之诉结果遭到败诉,如果被控侵权人未能把涉嫌侵权的产品从市场上及时下架,权利人可否据此主张被控侵权人构成“故意侵权”?法院可否做此推定?二是在侵权诉讼中,当被告无法或未在合理期间内提出相关的不侵权鉴定报告时,法院可否以此推定被告在推出其产品或服务前根本未曾事先做过侵权鉴定,或是纵使做过,其结果也对其不利?这样的推定自然会导向被告构成故意侵权的结论。如果法院可以在上述两种情形中做出“故意侵权”的推定,固然或可帮助提高审案的经济性和效率,但也势将对被告方造成非常大的困扰,形成“寒蝉效应”,让其陷入“做就是死、不做也是死”(damned if you do, damned if you don’t)的困境,不知所从。这是困扰许多欧美法院的共同问题,国内法院也须未雨绸缪,尽早厘清相关问题。[9]

违法要求

德国的民法理论认为,要成立“故意”,一般必须具有违法性或违反义务性的认识,而对违法认知的错误则当然排除故意责任(即“故意说”,德文:Vorsatztheorie)。例如,医生为病人施行手术,因误信没有事先说明的义务,而未对其手术内容进行说明,则对于后续发生的医疗伤害事件不构成故意,只构成过失。相对而言,在刑法理论上则还有“责任说”(德文:Schuldthrorie),认为应区别“故意”与“故意责任”,前者是对于构成要件该当事实的认识,后者则是对违法有认识或认识的可能性时才课以非难的责任。[10]

美国《侵权责任法重编》(第3版)则是对“故意”采取了二分并行的双重定义:“如有下列情形之一,行为人构成故意以其行为产生一个结果:(a)以达到该结果为目的所从事的行为;或(b)认知对发生该结果具有相当的确定性而从事的行为。”[11]前者是狭义范围的定义,与《模范刑事法典》(Model Criminal Code)中的定义相当,形同其在民事责任方面的对应。[12]按照这一狭义定义,行为人从事某种行为时,如无视或不在意会产生何种结果,其行为显然不构成故意;但依据上述范围较广的后者定义,则依然可以构成故意,该可涵盖刑事罪刑法定以外的其他故意样态,即诸如不关注或不在乎等行为,在民事侵权的领域同样可以构成故意。《侵权责任法重编》(第3版)将上述两类定义并列,显然是刻意平衡定义的范围,以避免过度限缩或扩张解释。毕竟,有许多符合社会需求或利益的行为同时也包含了一定的风险,行为人对于实施此类行为会发生某种结果“具有相当的确定性”。因此,《侵权责任法重编》(第3版)特别在评论中表明,“在适用相当确定测试法时,应局限于被告能够相当确定地知悉其行为将对特定的受害人或是一个小的群体当中的某个人造成伤害,或是局限在特定范围内的一个小群体当中的潜在受害人。”[13]例如,土地所有者准备开发其土地兴建高楼,几乎可以预期会有工人可能在施工过程中受伤甚至死亡,但不能就因此视土地所有者为故意侵权。

以著作权侵权为例,这里所指的“故意”究竟是指“故意行为”(从事法律所明订的特定行为,如复制、信息网络传播、公开表演、公开展示等),抑或还必须指向“故意侵权”?对于权利人而言,如果只要求前者,其所应承担的举证责任自然将相对减轻许多;如果要求后者,权利人显然还得进一步举证被指控侵权人明知其所被指控的特定行为构成侵权,或是对其该行为构成侵权“视而不见”,从而导致举证难度大幅增加(但是无论如何,当事人无法以不知法律的具体规定作为抗辩理由)。鉴于知识产权侵权诉讼一向面临的最大困难之一就是“举证难”和“维权成本高、侵权成本低”,从强化维权、诉讼经济与遏阻侵权的立场来考量,司法实践自然会倾向于采取“故意行为”的认定;但是,如果从惩罚性赔偿只是例外、应坚持既有法理论述和证据法则的一致性来考量,那么司法实践就可能会相对倾向于“故意侵权”的认定。

不当得利与相关税务

《民法典》并没有对“不当得利”给出具体的定义,只是在第118条规定了这是债权发生的原因之一,即:“民事主体依法享有债权。债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定,权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利”。《民法典》另在第985条规定:“得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(一)为履行道德义务进行的给付;(二)债务到期之前的清偿;(三)明知无给付义务而进行的债务清偿。”

知识产权体系当中一向强调损害填平法则(拉丁文:restitutio in integrum),意即要尽可能让权利人恢复到侵权损害发生前的状态。然而当法院超越了填平的范围(权利人所失利益与所受损害),进一步对侵权人课以惩罚性赔偿时(严格而论,这就是纯粹的“惩罚”而非“赔偿”了),这是否形同由法院赋予了权利人获得某种实质上的“不当得利”(或至少说是“不劳而获”)?这与填平法则是否互相冲突?如果答案为肯定,有没有更好的替代方案?

在回答这些问题之前,显然还有一个先决的技术问题必须厘清:已生效的司法判决是否等于法律?《民法典》第1185条只是对惩罚性赔偿的请求权提供了一个明确的法律授权来源与必要的合法性保障,杜绝了这一部分可能会引起的相关问题(“故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”)。固然,有法院的判决作为双方收付赔偿金额的依据,显然收受一方所获得的额外经济利益不能再视为“不当”,但是严格而论,由于传统上一直未对法院的有效判决明确赋予等同于法律或至少推定为等同于有效法律的地位(有若“妾身未明”),这就会导致“已生效的司法判决是否等于法律”此一必须先决的技术问题。因为依照《民法典》第985条的反面意义,得利者所获得的额外利益必须具有“法律根据”,才可以完全免除是否为“不当”的争议。

上述问题所产生的一个直接影响是:权利人在填平所需以外的额外收益,在税务上应如何对待?例如,在会计上应将此额外收益列为一般所得还是所谓的“射幸所得”(aleatory income)?是否应将其比照一般的营利收益来缴纳所得税,抑或按照其他的名义或方式[如许可费或资本利得(capital gain)]?在许多国家,这可能导致非常显著的税率差距。如果赔偿金额巨大,自然会对个人或企业(尤其是小微企业)的财务规划产生相当显著的影响。此外,如果对于惩罚性赔偿课征较高比率的税金,就意味着权利人实际所能获得的赔偿额度势必将远低于法院的判决。此种做法是否合理?是否应让负赔偿责任的一方一并承担相关税额?此类问题同样需要再做厘清。

一事不再理

如果对于同一个侵权行为,既有一般性的损害赔偿,又有惩罚性赔偿,还可能有法院的禁令,如果再加上行政处罚与刑事责任,就不可避免地产生了一个疑问:对同一行为由多方先后开罚,是否违反了“一事不再理”的基本法则?

法院判决给予惩罚性赔偿的目的主要有三:(一)惩罚被告,作为对其故意违法行径的报应;(二)对被告及其他试图仿效其行径的人形成吓阻;(三)明确表明法院对于该特定行径的不认可。[14]侵权责任法的体系中其实已经组合了民事与刑事的惩治概念,即一方面承认权利人对侵权者的惩处权(right to be punitive,性质为民事),另一方面还要贯彻国家对侵权者的刑罚权力(本质为刑事)。

所谓“一事不再理”(拉丁文:ne bis in idem, non bis in idem),又称“禁止重复起诉”,源自罗马法的诉权消耗理论,是整个诉讼制度最根本性的法则之一,主要的目的是为了避免造成对诉讼资源的浪费,并避免对特定当事人造成无谓的骚扰和不当的加重处罚。该法则明确反映在2012年修订的《民事诉讼法》第124条第(五)项和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第247条。其中,后者更明确地列出了构成重复起诉的条件,即必须同时符合:(一)后诉与前诉的当事人相同;(二)后诉与前诉的诉讼标的相同;(三)后诉与前诉的诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。一旦符合这三个要件,“当事人重复起诉的,裁定不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉,但法律、司法解释另有规定的除外”(第247条第2款)。

由此可见,对于同一名被告的故意侵权行为所触发的民、刑事诉讼,如果刑事侵犯知识产权案是由检察官提起的公诉(占绝大多数),由于民、刑事诉讼案当事人不相同(一为自然人或法人,另一则是检察官代表国家),也就完全没有重复起诉或“一事不再理”的问题;但如果刑事诉讼是由当事人提出的自诉(占比非常小,且限于“轻微的”刑事案件),除非当事人是以刑事附带民事诉讼的方式起诉,就不排除可能构成重复诉讼的情况。[15]至于在给出行政处罚后再进行刑事追诉是否违反“一事不再理”或“禁止重复评价”原则,目前仍有相当大的争议。[16]

上述问题可能会直接触发的效应是:如果没有重复诉讼或双重评价的顾虑,未来,更多的侵权诉讼案件可能向刑事起诉倾斜,造成“先刑后民”的趋势。至少从原告的立场而言,把原本的私权之争尽量转化为刑事公诉案件,形同藉由公安或检察官之手和国家资源(也就是纳税人的资源)来替自己从事必要的搜证调查工作;刑事立案一旦抢在民事案件审判之前定罪,就直接为后来的民事案件判决结果预设了结论,也让原告基本上立于不败之地。对于权利人而言,这当然是一种“何乐而不为”的策略。然而,这是否会进一步导致“以刑逼民”的状况,让许多小微企业面临一发生技术性侵权就要同时遭受各式处罚的困境,非常值得政策制订者思考和关注。

以中国台湾地区的实践为例。当前,中国台湾地区的“卡拉OK”伴唱机当中往往包含成千上万首歌曲,由于这些歌曲的来源各有不同,经营厂家难以逐个记录追踪其合法许可状态。理论上,只要其中有一首乐曲的授权过期,对整个伴唱机的使用就属于侵权行为,但经营者实际上也不可能只因为少数乐曲授权过期,就把伴唱机整体弃置不用。于是,歌曲权利人团体便会对KTV的运营者发出警告信函,并威胁刑事起诉,这一做法至少可让伴唱机经营者后续使用伴唱机的行为被视为故意侵权。对此,一般的小型经营者为了息事宁人只能选择和解,而每个案件的和解金额通常略低于整个的诉讼费用与平均损害赔偿之和。但这样的局面不但导致伴唱机业者人人自危,且已经对整个伴唱机产业的运营发展造成了重大干扰,更让社会对著作权法产生了相当大的反感,这显然不是著作权法体系所乐见的结果。归根结底,检察官没有“微罪不举”的要求、权利人没有重复咎责的限制,政策上也不断要求要对仿冒侵权进行严打,而当相应的配套措施不完善时,反而造成了法律保护的重大失衡。

结论

现代惩罚性赔偿概念的肇始,一般可上溯到1763年英国的两个司法判决。[17]历史显示,惩罚性赔偿概念从来就不是基于某个系统性的宏观设计或是上位的单一法理或哲学思维,而是法院试图以某种方式来控制陪审团在当时日益失控、不依循法理来自由裁量赔偿的状态,于是援引罗马法中名为“iniuria”的概念[或可译为“违背人情”(affront to feelings)或“逆天违理”(outrage)]作为约束与妥协的基础。[18]即使到了当代,帕特里克·亚瑟·德富林(Baron Patrick Arthur Devlin)法官在一次经典判决中也直接坦言,检视对侵权行为的高额损害赔偿时,并不容易区别其中基于补偿与基于处罚的概念何者占据上风。[19]该判决对英美法系中惩罚性赔偿的发展起到了关键的指导作用。

惩罚性赔偿在先天或本质上就是一个混合了民事赔偿和刑事处罚的“综合体”,加上其又必须以侵权行为的行为人具有故意为前提,而“故意”本身又是一个往往含意不明的概念,惩罚性赔偿的认定经常难以得到明确阐释,也不容易对其梳理出一致脉络。本文提出了惩罚性赔偿体系背后亟需进一步研究和商榷的五个问题,希望藉此抛砖引玉,促进相关体系的深入完善。

参考文献:

[1] 法释〔2021〕4号,由最高人民法院审判委员会第1831次会议通过。

[2] 例如,《民法典》第38、316、和1183条是关于对“故意”行为应如何处置的规定,第154、164、和459条则是对“恶意”行为的规定。

[3] 王泽鉴,《侵权行为法》,台北:三民书局(2009年),第305页。

[4] 参见New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)。与坊间传闻不同,美国联邦最高法院并未在本案中突然创设出“真实恶意”的要件,而是参酌了各州既有的立法与司法实践。

[5] 参见最高人民法院《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》,法发〔2020〕33号,2020年9月14日(“……三、依法加大赔偿力度10.对于故意侵害他人知识产权,情节严重的,依法支持权利人的惩罚性赔偿请求,充分发挥惩罚性赔偿对于故意侵权行为的威慑作用。”)

[6] 引据美国联邦最高法院对举证故意要件的释明。参见Devenpeck v. Alford, 543 U.S. 146 (2004)。

[7] Erickson Productions, Inc. v. Kast, 921 F.3d 822 (9th Cir. 2019).

[8] 这个结果与中国的法律规制应是完全相同的。参见《刑法》第14条第1款规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”第15第1款规定:“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。”此外,《刑法》第219条第3款对于第三人侵犯商业秘密,并列了“明知”或“应知”可以作为选择的主观要件,也就表明了“明知”不包括“应知”。

[9] 关于第二个问题的进一步介绍与讨论,参见 孙远钊,美国关于专利故意侵权的最新认定标准值得关注,《中国知识产权报》,2016年7月6日,第7页,载于《中国知识产权资讯网》,http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=94485。

[10] 王泽鉴,同注3,第306页(转引自Karl Larenz, Lehrbuch des Schldrechts, Band I: Allgemeiner Teil, 14. Aufl. 1987)。

[11] 1 Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical & Emotional Harm (2012) § 1(b)(“A person acts with the intent to produce a consequence if: (a) the person acts with the purpose of producing that consequence; or (b) the person acts knowing that the consequence is substantially certain to result.” [Emphasis added by author.])

[12] 参见Model Penal Code § 2.02(2)(a)。许多州在引进这套模范刑事法规作为本州的刑法时,对其中的内容作了若干的修改、调整,在定义如何构成“故意”的主观要件时,往往会把“故意”与“目的”混为一体,以诸如“有意识的期望”(conscious desire)等方式在法规条文中表述,从而导致无论只是意图从事某种行为,或是意图产生某种目的,都构成“故意犯”。参见《德克萨斯州刑法》第6.03条第(a)款(Tex. Penal Code Ann. § 6.03(a))。

[13] 同前注9, § 1, comment 1。

[14] Harold Luntz, Assessment of Damages for Personal Injury and Death [1.7.1], 71 (4th ed. 2002).

[15] 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一条第一款第(二)项:“人民法院直接受理的自诉案件包括……(二)人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件:……7.侵犯知识产权案(刑法分则第三章第七节规定的,但严重危害社会秩序和国家利益的除外);……”法释〔2021〕1号,2020年12月7日通过,自2021年3月1日起施行。

[16] 这两者在概念上有些近似但并不相同。“禁止重复评价”是指在定罪中,一个行为只能在构成要件中使用一次,即一个行为只能定一个罪名,想象竞合犯从一重罪认定,在量刑中定罪情节也不得再次使用;“一事不再理”则是指对已经发生法律效力的判决、裁定以及自诉人撤诉的案件,除法律另有规定外,不得再次受理或追诉。参见贾朝阳,行政处罚后可否刑事评价与“一事不再理”相关,《检查日报》,2016年7月11日,第3页,载于http://newspaper.jcrb.com/2016/20160711/20160711_003/20160711_003_2.htm。

[17] Wilkes v. Wood, (1763) 98 Eng. Rep. 489, 498; (1763) Lofft 1 (“[A] jury have it in their power to give damages for more than the injury received. Damages are designed not only as a satisfaction to the injured person, but likewise as a punishment . . . .”); Huckle v. Money, (1763) 95 Eng. Rep. 768, 769; 3 Wils. K.B. 205 (introducing the term “exemplary damages” to explain an award that exceeded actual damage).

[18] Jason Taliadoros, The Roots of Punitive Damages at Common Law: A Longer History, 64 Cleveland St. L. Rev. 251 (2016) available at https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol64/iss2/8.

[19] Rookes v. Barnard, [1964] AC 1129 (HL).

-

上一篇:

-

下一篇:

- 《民国报纸总目》著作权纠纷案

- 快团团糯米福利社恶意攀附“FILA”二审改判赔362万余元

- 精细化判赔和惩罚性赔偿的探索应当立足产业现实

- 最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释

- 法院应合理推算惩罚性赔偿基数并可依职权酌定惩罚性赔偿倍数